2025-04-01 责任编辑: 创始人

2025推广家风文化华商在行动

近日,华商科教集团旗下广州华商学院文学院举办的“家风文化展暨数字人文教育与家风文化传承研讨会”引发广泛关注。该活动集中展示了文学院师生历时两年完成的岭南家风文化调研成果,吸引新华网、人民日报、南方报业、羊城晚报等多家权威媒体专题报道。

媒体报道链接(部分)

新华网

https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=8e3cbd5003b74776db1517447012804b×tamp=83136

人民日报

https://mk.haiwainet.cn/n/2025/7D/011E1214794275479917478.html?id=E_1214794275479917478&contentType=CT001#/

南方报业

https://static.nfnews.com/content/202503/29/c11133744.html?colID=0&firstColID=3829&appversion=12100&from=weChatMessage&enterColumnId=

羊城晚报

https://ycpai.ycwb.com/content/ikinvkhtib/content_53322319.html?isShare=true&xyt=1743245442180

探岭南文化脉络展家风文化

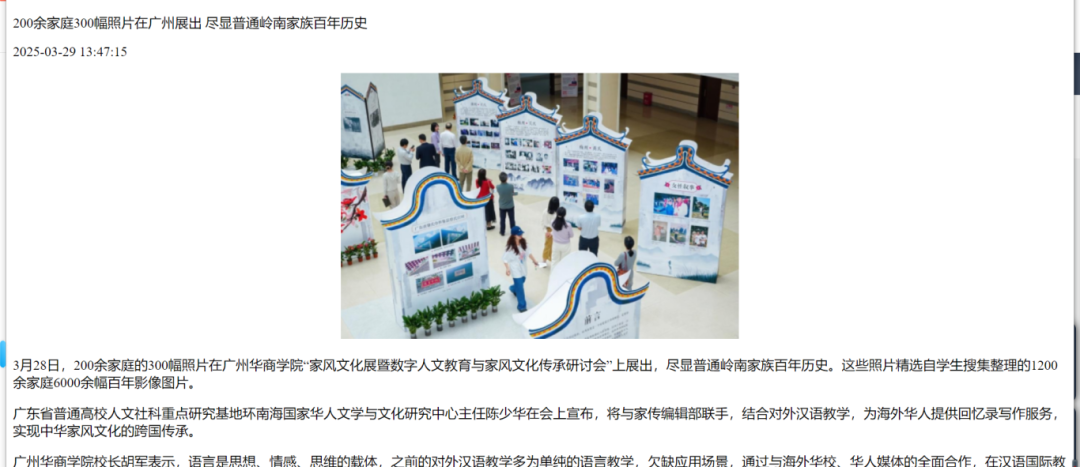

3月28日,一场别开生面的 “家风文化展暨数字人文教育与家风文化传承研讨会” 在广州华商学院举行。展览上,200余个家庭的300 幅照片格外引人注目,这些照片精选自学生们搜集的素材,展现了普通岭南家族的百年历史。其中的宗祠板块,展出了一百多幅学生精心搜集的宗祠图片,每一张都承载着厚重的历史文化。

作为广东省首个以家风文化为主题的数字人文教育项目,广州华商学院文学院组织了一千多名学子,利用寒暑假时间深入岭南大地。他们踏遍山水,走进村庄、宗祠,用脚步丈量文明的厚度,以镜头定格宗祠之美。在这个过程中,学生们不再局限于典籍中的宗法制度研究,而是亲身走进真实的祠堂场域。

经过努力,学生们成功采集了 1200座古建筑的资料,将其转化为鲜活的文化档案。同时,他们还搜集整理了1200多个家庭的6000 余幅百年影像图片,这些都是普通家庭的珍贵记忆,构成了主流历史叙事之外的微观注脚。

广州华商学院文学院院长陈少华介绍,在我国漫长的历史上,普通人没有留下记录的意识,因此普通群众家族史的系统性采集尚属空白。诸多老人去世后,照片、手稿等资料由于缺乏标注,最终被遗忘。

▲尹嘉毅奶奶带着小孙子参展观看自己的家风讲述视频

研讨会共探数字人文新路径

在研讨会上,来自浙江大学、海南大学、华为公司等高校专家学者及业界人士齐聚一堂,就应用型教学、数字人文专业建设等话题展开深入研讨。广州华商学院校长胡军表示,对于应用型高校而言,政策和市场的需求催生了教学改革的诉求,学校决定从家风家教家训的传承和创新入手,推进教学改革。

环南海国家文学与文化研究中心研究员韩馨儿提到,在国外看到华人移民家庭的百年图片展时深受触动,而在广州华商学院的这场展览中,同样看到了每个家庭记忆的价值。

此次研讨会还举行了 “国际中文教育南方联盟家风家传研究基地” 授牌仪式。基地将聚焦中华家风文化的传承与更新,把对外汉语教育与中华家风文化传承相结合,激发对外汉语教育的活力。

产教融合赋能构建文化传承新生态

接下来,广州华商学院将以此为新的起点,建设家风家传研究基地,进一步完善家风文化数据库,探索数字人文在家风建设领域的实现路径。学院还将通过开放办学、数字融合,建立与海外华校、华人媒体的合作平台,将家风文化数据库拓展至环南海国家,提炼新时代华人家风精神,服务国际中文教育,实现中华家风文化的跨国传承。

同时,学校将继续推进“技术+文化”的教育模式,重塑文科教育,培养AI+文化跨学科人才,实现产教融合可持续发展。通过学生社会实践调查、家风家传展览、课程专题设计等多种形式,让更多人参与到家风文化传承中来。

站在数字时代的潮头,华商科教集团始终以习近平总书记家风建设重要论述为指引,以技术赋能传统,以产教融合激活创新,为中华优秀传统文化的现代转型提供“华商方案”。未来,学校将在集团的领导与指引下,进一步打通“产学研用”链条,推动家风文化资源向数字资产转化,让珍贵的家庭记忆在数字星河中永续闪耀,为文明传承照亮可持续的产业之路。

来源 | 广州华商学院文学院、广州华商学院产教办

编审 | 华商科教集团宣传部